こんな悩みにお答えします。

この記事では、検索順位を上げるためのブログの内部対策についてご紹介します。

本記事の内容

- ブログの内部対策とは

- ブログの内部対策18選

時代とともにGoogleは質の高いコンテンツを重要視するようになりましたが、それ以外にも忘れてはいけないのが「内部対策」です。

内部対策はコンテンツの質以外に検索順位を左右するものであり、Googleが評価するポイントを無視しては、どれだけ良いコンテンツを作っても本来の価値は下がってしまいます。

それでは、さっそく見ていきましょう。

\当サイトが利用するレンタルサーバー/

- 1 SEOにおけるブログの内部対策とは

- 2 検索エンジンの仕組み

- 3 SEOにおけるブログの内部対策18選

- 3.1 ①:キーワードを選定する

- 3.2 ②:目次を設定する

- 3.3 ③:メタディスクリプションを設定する

- 3.4 ④:パンくずリストを設定する

- 3.5 ⑤:グローバルナビを設定する

- 3.6 ⑥:ページネーションを設定する

- 3.7 ⑦:カテゴリを設定する

- 3.8 ⑧:画像のファイル名とalt属性を設定する

- 3.9 ⑨:タイトル・見出しにキーワードを含める

- 3.10 ⑩:関連記事を内部リンクで繋げる

- 3.11 ⑪:XMLサイトマップを送信する

- 3.12 ⑫:表示速度を高速化する

- 3.13 ⑬:リンクにはアンカーテキストを使用する

- 3.14 ⑭:見出しで文章構造をハッキリさせる

- 3.15 ⑮:重複ページを無くす

- 3.16 ⑯:リンク切れの有無を確認する

- 3.17 ⑰:不要なページはrobots.txtで指定する

- 3.18 ⑱:ガイドライン違反に注意する

- 4 まとめ:ブログは内部対策よりも記事の質の方が重要!

SEOにおけるブログの内部対策とは

内部対策とは、ブログを構成するHTML、記事テキスト、画像やリンクといった内部を最適化することで、検索エンジンに正しく評価されるためのSEO対策を意味します。

他にも内部対策の目的は「クローラーが認識しやすいページにすること」であり、過度なキーワードの詰め込みなどは評価に繋がらないので注意してください。

検索エンジンに評価される記事

また、検索エンジンに評価される記事とは、具体的に以下の2つです。

- 良質なコンテンツ

- 徹底したSEO対策

特に検索順位の決定において最も重要なのは、良質なコンテンツです。

そして、コンテンツを評価してもらうためには内部対策に徹する必要があるということになります。

つまり、良質なコンテンツを作成しているのに成果が上がらないなら内部対策が不十分だと判断し、内部対策が徹底されていてもコンテンツが悪いなら評価されることはないと判断できます。

なお、内部対策といっても実に様々な要素があります。

- 適切なキーワード選定

- コンテンツの重複

- タイトルの重複

- リンク切れの有無

- ユーザーの利便性

- ペナルティの有無

他にも予想できないほどのチェック項目があると考えられます。

今回は分かっている中でも優先させたい内部対策をご紹介しますので、ご自身のサイトと照らし合わせながら施策してみてください。

内部対策で目指すべき構造

内部対策で目指すべき構造は、大きく以下の2つです。

- Googleにクロールされやすい構造にすること

- 各ページをGoogleから適切に評価される構造にすること

もしも、サイトの問題がクローラーの巡回頻度が低いことであれば、前者を解決しなければなりません。

一方でクローラーが訪れているのに検索順位が伸びないのであれば、後者を解決しなければなりません。

常にどちらに問題があるのかを把握しておく必要があります。

検索エンジンの仕組み

それでは、記事が公開されてから検索順位が決まるまでの仕組みをサラッと説明していきます。

検索順位が決まるまでの流れ

- クローラーの巡回

- ページのインデックス

- ランキングの決定

①:クローラーの巡回

まず記事を公開すると「クローラー」と呼ばれるGoogleロボットがサイト情報を収集するために訪れます。

ただし、クローラーが1度訪れただけではページ情報の断片しか収集されないので、ページ情報を正確に読み取ってもらうためにはクロールされやすい構造にすることが大切です。

巡回される回数が増えるほどにSEO効果が現れてくるように感じるので、クローラーが全く訪れないような場合はインデックスされていても検索上位を獲得することは難しいでしょう。

なお、クローラーの巡回はGoogleサーチコンソールで確認できます。

Googleサーチコンソールの使い方と設定方法を分かりやすく解説

②:ページのインデックス

クローラーが収集した情報は、Googleのデータベースにインデックス登録されます。

各ページ情報が正確にインデックスされなければ正しく評価されることもないので、適切に評価される構造にすることが大切です。

③:ランキングの決定

最後に、Googleデータベースにインデックスされた情報をアルゴリズムに則ってランキングされます。

なお、内部対策とともに意識したいのがドメインパワーです。

※ ドメインパワーとは、サイトのドメイン自体が持つSEOに有利にはたらく力のこと。

内部対策をしっかりした上で質の高いコンテンツを作れば、Googleからも読者からも評価され、ドメインパワーも強くなっていくイメージです。

SEO効果におけるドメインパワーの上げ方と調べ方を初心者向けに解説

SEOにおけるブログの内部対策18選

それでは、これまでの知識を踏まえてSEOにおけるブログの内部対策について詳しくご紹介していきます。

①:キーワードを選定する

キーワード選定はブログを書き始める基本であり、最もSEOに直結する要素だと考えます。

なぜなら、適正なキーワードを選択しなければ内容が薄れてしまい、質の低いコンテンツになってしまうからです。

②:目次を設定する

目次の設定は読者の利便性を考えれば設置すべきだと考えます。

それに検索エンジンにも記事の内容が伝わりやすくなります。

また、読者にとっても読みやすい記事は好まれやすくアクセスにも影響するので、設置してない方は今すぐ設置してみてください。どうしても目次が邪魔なら、常時「閉」に設定しておいて「開閉」は読者に委ねてもOK。

WordPressに導入すべきおすすめプラグイン13選【必要最低限でOK】

※ WordPressテーマによってはすでに目次機能が搭載されている。

③:メタディスクリプションを設定する

メタディスクリプションとは、検索結果の記事タイトル下に表示される「100文字程度の説明文」のことです。

今では直接SEOに効果がないと言われていますが、検索エンジンにページ内容を把握する手がかりとして情報提供できるので、設定しておくべきです。

SEOに効果的なメタディスクリプションの書き方と文字数を初心者向けに解説

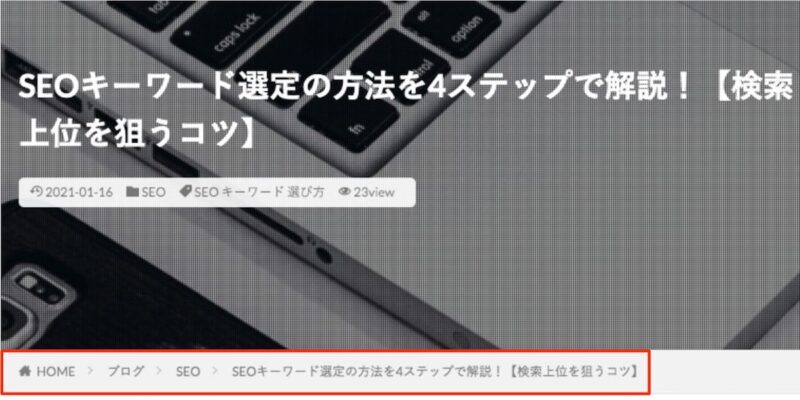

④:パンくずリストを設定する

パンくずリストは検索画面に表示されるため、SEO的には重要な要素です。

また、クローラーが現在どの階層にいるのかが認識できるようになるので、その結果として回遊率が上がります。

まだ設置していないのであれば、今すぐ設定しましょう。

⑤:グローバルナビを設定する

グローバルナビは、デザインテーマによって実現できるかは異なりますが、可能であればテキストで設置しましょう。

なぜなら、クローラーが画像を認識できないため、テキストリンクのほうがクローラーの回遊率を高められるからです。

どうしてもテキストで表示したくない方は、CSSでデザインするのが理想だと考えます。

⑥:ページネーションを設定する

ページネーションとは、ブログやサイトの下部にあるページ切り替えボタンです。

ページネーションは「←前の記事 次の記事→」のような表示ではなく、可能であれば数字で設定するようにしましょう。

そのほうがクローラーは全ページに巡回しやすくなります。

⑦:カテゴリを設定する

サイト内は3階層構造を心がけるのが理想です。

具体的には、トップページからサイト内のすべてのページに2クリック以内で到達できるような構造になっていると、クローラーも隅々まで巡回しやすくなります。

⑧:画像のファイル名とalt属性を設定する

画像を掲載する際は「image1.jpg」や「1.png」のような便宜的なものではなく、それぞれに個別のファイル名を設定するのが理想です。

検索頻度の高いキーワードをファイル名にしておくと、Googleの画像検索されたときに上位に表示される可能性も高まります。

また、画像のalt属性も設定しておくのが理想です。

※ alt属性とは、画像に設定するdescriptionタグのようなもの。

読者が画像表示を拒否している場合に、alt属性に設定しているテキストが表示されます。

画像リンクの場合は、alt属性がテキストリンクでいうアンカーテキストに相当するので適切なテキストを入力しましょう。

⑨:タイトル・見出しにキーワードを含める

基本的にh1タグは記事に対して1つ使用するのが鉄則です。

なぜなら、見出しデザインやページ構成などの理由から最も重要な見出しは1つにしておいたほうが何かとメリハリが付くのと、検索エンジンに一番重要なキーワードであることを伝えられるからです。

そして、h2以降の見出しにh1で指定したキーワードを含めれば、より重要度の高いキーワードを検索エンジンに伝えることができます。

⑩:関連記事を内部リンクで繋げる

クローラーを巡回させる手段として関連性の高いコンテンツを記事内に設置するのは有効です。

読者にとっても関連性の高い内容であればページ遷移しやすいですし、検索エンジンからも専門性の高いサイトとして認識されるので、関連性の高いコンテンツがあれば積極的に内部リンクで繋げましょう。

設置方法はサイト内に関連記事をテキストリンクで記述するといった簡単な作業ですが、むやみに内部リンクを施しても良い評価には繋がりません。

基本的にGoogleはユーザーファーストを推奨しているため、関連性の高いコンテンツに加え、サイト全体のテーマに沿った脈絡ある構造にする必要があります。

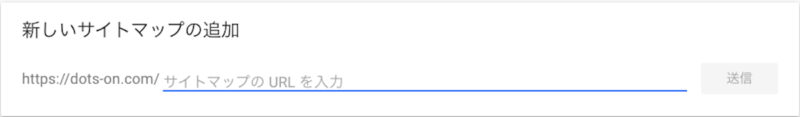

⑪:XMLサイトマップを送信する

XMLサイトマップを送信するとクローラーが巡回するまでのスピードを短縮できるので、必ず設定しておきましょう。

なお、サイトマップの設定方法は簡単です。

Google Search Consoleにログインして、左メニュー「サイトマップ」をクリックします。

以下のような入力画面が現れたら、サイトマップのURLを入力して「送信」をクリックすれば設定完了です。

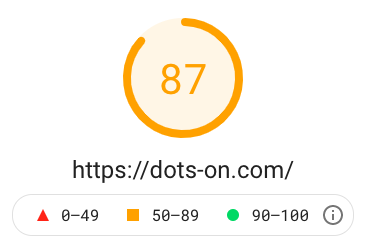

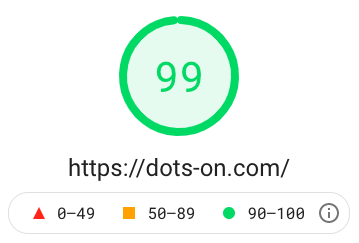

⑫:表示速度を高速化する

ページの表示速度は、SEOにおいて超重要なことは知ってると思いますが、Googleが「AMP」に力を入れていることからも明白です。

表示速度の遅いページはユーザーが離脱する理由になってしまいますし、検索エンジンが評価を下げる理由にもなってしまいます。

ページの表示速度を確認する場合は、Googleのページスピードインサイトを利用してみてください。(無料)

例えば、当ブログだと、モバイルスコア「87」、パソコンスコア「99」となっています。

⑬:リンクにはアンカーテキストを使用する

内部・外部リンクのアンカーテキストには「こちらの記事」や「コチラ」のようなテキストを使うのは避けて、リンク先のページの内容が簡潔に分かるように設定しましょう。

たまにページのURLを直接設置しているサイトがありますが、ユーザビリティが低くクローラーもどのようなリンクなのかを判断できません。

また、リンク切れやペナルティを受けているサイトへのリンクには注意してください。

検索エンジンの評価を下げてしまう可能性があります。

内部リンクはクローラーがそのページへ巡回するための指標になるので、そのページがどのような内容になっているのかをテキストで示す必要があります。

これは、アンカーテキストがリンク先のページで重要なワードだということを意味し、そのキーワードと内容、そして検索ニーズをコンテンツ内容で合致させることが重要です。

WordPressに最適なページ内リンクについて分かりやすく解説

⑭:見出しで文章構造をハッキリさせる

h2やh3などの中見出し、小見出しを使うことで、読者にとっても検索エンジンにとっても分かりやすい文章構造を心がけましょう。

具体的には、以下のようなイメージです。

<h1>記事タイトル</h1>

<p>リード文</p>

<h2>キーワードを含めた中見出し</h2>

<p>本文</p>

<h3>キーワードを含めた小見出し</h3>

<p>本文</p>

<h3>キーワードを含めた小見出し</h3>

<p>本文</p>

<h4>関連記事</h4>

<p>関連記事(20xx/xx/xx)</p>

⑮:重複ページを無くす

記事を書いているとページが重複することがあるので、定期的に重複記事がないことをチェックしましょう。

すると、URLの正規化でページの評価が分散してしまうリスクを回避できます。

もしも複数のURLから同一ページにアクセスできるようなことが起こってしまうと、評価が分散されてしまい重複コンテンツとみなされる可能性があります。

リスクを回避するために、以下のいずれかの方法で正規のURLを指定することが大切です。

- rel=”canonical” リンクタグを使用する

- rel=”canonical” HTTP ヘッダーを使用する

- サイトマップを使用する

- 廃止するURLに301リダイレクトを使用する

Googleが、重複したURLを統合するやり方を解説しているので、ぜひ目を通しておきましょう。

⑯:リンク切れの有無を確認する

リンク切れはSEO上でもよくないですし、ユーザビリティも下がります。

WordPressの場合、Broken Link Checkerというプラグインを導入しておけば、リンク切れが発生したときに至急対応することができます。

⑰:不要なページはrobots.txtで指定する

Googleにインデックスされる必要のないページは評価に影響を与える可能性があるので、クローラーが訪れないようにrobots.txtで指定しておきましょう。

例えば、以下のようなページが該当します。

- サイト内検索

- タグ

- 404ページ

⑱:ガイドライン違反に注意する

隠しテキスト・隠しリンクという言葉をご存知でしょうか?

意図的に隠しテキスト、隠しリンクを含めることで検索順位を操作しようとする手法が過去にはありました。

具体的には、ユーザーには見えないテキストやリンクがクローラーには見えるように入力されています。

このような方法は、ペナルティを受ける対象になるので気をつけましょう。

まとめ:ブログは内部対策よりも記事の質の方が重要!

今回は、検索順位を上げるためのブログの内部対策についてご紹介してきました。

時代とともに検索エンジンは純粋にコンテンツの質のみで検索順位を決めるようになってきています。

本記事でご紹介した内部対策を徹底した上で良質なコンテンツを作成すれば、それだけで上位表示は目指せるはずです。

今後はますますコンテンツの戦いになると思うので、検索エンジンを攻略するには内部対策があくまでも大前提であることを覚えておきましょう。

内部対策が理解できたら、以下の記事を参考にしつつ質の高い記事を書いていきましょう。

【収益アップ】アフィリエイト記事の書き方のコツを初心者向けに解説

ブログを始めたい方へ

このブログでは「会社に依存しない生活を送りたい方」「第2の収入窓口を作って生活を今より豊かにしたい方」「個人で稼ぐ力を身につけたい方」に分かりやすく丁寧にブログ運営に関する有益な情報やノウハウ、問題の解決策をご紹介しています。

ブログをこれから始める方は、下記の記事が参考になります。

● 完全初心者向けブログの始め方マニュアル【収益化まで徹底解説】

また、初心者向けに10分でできるWordPressブログの立ち上げ方法もご紹介しています。

● WordPressブログの始め方【初心者でも最短10分の作り方】

ぜひ、この機会にブログ開設を検討してみてください。

関連記事

❶ おすすめレンタルサーバー7選を徹底比較【WordPress対応】

❷ ブログにおすすめのWordPressテーマ9選【有料+無料】

❸ アフィリエイト初心者におすすめの定番ASP11社を紹介【全て無料登録できます】

というわけで、

今回は「SEOにおけるブログの内部対策18選を初心者向けに徹底解説」をまとめてみました。

最後まで記事を読んでいただき、ありがとうございます。